問題 <R3年午後問48>

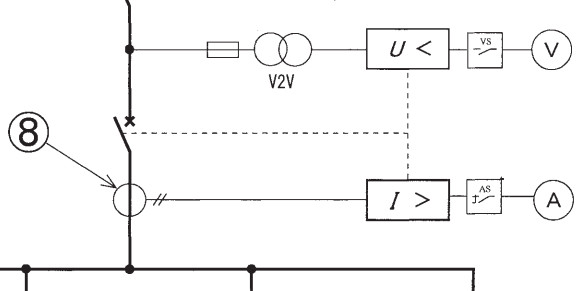

⑧で示す部分に施設する機器の複線図として、正しいものは

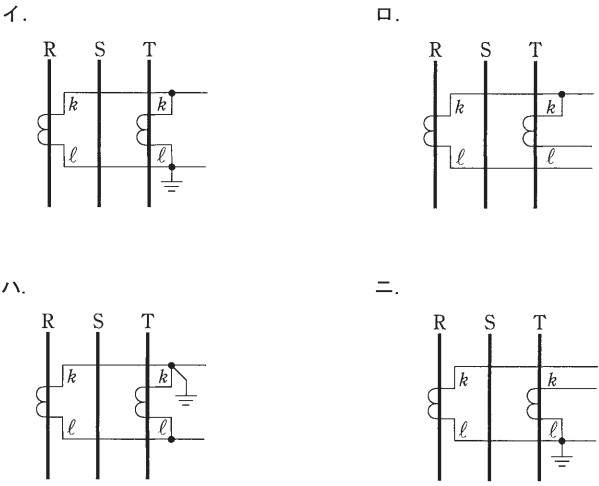

<解答の選択肢>

【出典:令和3年度第一種電気工事士筆記試験-午後問48】

⑧の機器は CT。正しい複線図は選択肢二

<CT問題を今日マスターしたいあなたには>

・R2年問48(CTの接続台数)

・R2年問23(CTの用途)

・H30年問45(CTの働き)

解法と解説

方針

CTの外観と複線図はきっちりマスターしよう。

ふくラボ流攻略法

配線図を見ると、機器⑧ は変流器 CT。小電流に変流した信号を過電流継電器に伝え、過電流や短絡電流が流れたときには遮断器をトリップする仕組みになっている。

このとき CT は、

- R相と T相 に一つづつ接続

- CTの二次側にD種接地工事を施す

選択肢のイとハは2つの CT の二次側が並列に接続されているので、R相とT相それぞれの電流値を検出・出力することができないため、不適。

ロは CT二次側に接地工事が施されていないので、これまた不適。

したがって、正しい複線図はニ。

まとめ

高圧電路の過電流・短絡電流を検出し、遮断機をトリップするためには

- R相と T相 に一つづつ接続

- CTの二次側にD種接地工事を施す

CTで押さえるポイントは次の3つ。

- 単線図・複線図と接続

- 機能と仕様

- 二次側回路の取外し

関連問題

・R3年午後-問48(CTの複線図)

・R2年問23(CTの用途)

・R2年問48(CTの接続台数)

・H30年問45(CTの働き)

・H29年問20(CT二次側機器の取外し)

・H29年問46(CTの接続)

・H28年問23(SRの用途; CTで引掛け)

・H28年問50(CTの接続台数)

・H27年問46(CTの複線図)

・H25年問22(CTの外観と働き)

・H23年問44(CTの端子)

・H22年問46(CTの働き)

・H21年問20(CT二次側機器の取外し)

関連問題

・変流器CTの解説

同じ年度の問題

・前の問題(問47)

・次の問題(問49)

・高圧受電設備に関する問題文(単線結線図)

・令和3年度-午後問題